Introduction : l’importance des plantes en ville.

Les arbres, arbustes et fleurs urbains jouent un rôle essentiel dans nos villes, bien au-delà de l’esthétique.

Ils améliorent la qualité de l’air et du cadre de vie, créent du lien social et contribuent à la santé publique.

L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle d’ailleurs que les espaces verts urbains offrent des moyens innovants pour renforcer la résilience des villes, réduire la pollution de l’air et du bruit, atténuer les effets des canicules et améliorer le bien-être des habitants.

Parcs, alignements d’arbres et jardins partagés sont ainsi de précieux alliés face aux défis environnementaux actuels. Or, ces plantes urbaines doivent elles aussi faire face aux dérèglements climatiques en cours, qui fragilisent leur santé et favorisent de nouvelles maladies.

Le réchauffement climatique en milieu urbain (chaleur, humidité, pollution)

Les villes subissent de plein fouet les effets du changement climatique, amplifiés par leurs caractéristiques propres. L’omniprésence du béton et du bitume crée un phénomène d’îlot de chaleur urbain, où les températures en ville sont plus élevées qu’en zone rurale voisine. mdpi.com

En été, les vagues de chaleur sont plus intenses et fréquentes, et les nuits restent chaudes, ce qui épuise les organismes vivants (humains comme végétaux). Par exemple, à Paris, on enregistre régulièrement des écarts de plusieurs degrés entre le cœur de la ville et la campagne environnante lors des canicules. Cette chaleur urbaine persistante s’accompagne parfois d’une moindre ventilation et d’une pollution accrue – la stagnation de l’air favorise l’ozone et autres polluants.

Par ailleurs, un air plus chaud peut contenir plus d’humidité. Cela signifie des épisodes orageux violents (pluies intenses en peu de temps) alternant avec des périodes de sécheresse prolongée. Ce climat devenu erratique – étés plus secs et chauds, automnes anormalement doux, précipitations imprévisibles – perturbe fortement l’écosystème urbain. Les plantes en ville doivent encaisser ces stress abiotiques : coups de chaleur, manque ou surplus d’eau, pollution atmosphérique, etc.

Sur le long terme, le réchauffement global vient donc exacerber les conditions déjà difficiles de la vie végétale urbaine.

Des plantes urbaines sous stress et plus vulnérables

Des études scientifiques montrent que ce stress climatique affaiblit la santé des végétaux urbains et les rend plus vulnérables aux maladies et ravageurs. En effet, la hausse des températures modifie les cycles biologiques : saisons de croissance allongées, floraisons précoces, mais aussi prolifération de nouveaux parasites, mauvaises herbes et pathogènes profitant de conditions inédites.

Les périodes de sécheresse induisent un stress hydrique qui réduit les défenses naturelles des arbres, tandis que des excès d’humidité ponctuels peuvent favoriser la propagation de champignons.

L’effet d’îlot de chaleur amplifie ces phénomènes. Il a été observé que les zones urbaines les plus chaudes subissent davantage d’attaques de parasites et maladies. Par exemple, Meineke et al. ont montré que dans une même ville, les arbres situés au centre (où il fait plus chaud) étaient plus stressés et plus souvent malades ou infestés de ravageurs que ceux en périphérie plus fraîche. mdpi.com

Autrement dit, la chaleur chronique affaiblit les plantes en ville et accroît leur sensibilité aux infections et infestations.

En parallèle, le changement climatique permet à certains insectes ravageurs de conquérir de nouveaux territoires urbains. Les hivers plus doux n’éliminent plus ces insectes comme avant, et ils peuvent désormais survivre et se reproduire dans des régions plus nordiques ou en ville. Les autorités de santé publique notent ainsi que « les changements climatiques favorisent la migration d’insectes ravageurs et de maladies », citant l’exemple de l’agrile du frêne qui a gravement touché la forêt urbaine du sud du Québec ces dernières années. inspq.qc.ca

De même, la hausse des températures accélère le cycle de vie de nombreux insectes : certaines espèces nuisibles peuvent désormais avoir plusieurs générations par an, ce qui intensifie les dégâts sur les plantes. ouranos.ca.

En parallèle, le changement climatique permet à certains insectes ravageurs de conquérir de nouveaux territoires urbains. Les hivers plus doux n’éliminent plus ces insectes comme avant, et ils peuvent désormais survivre et se reproduire dans des régions plus nordiques ou en ville.

Les autorités de santé publique notent ainsi que « les changements climatiques favorisent la migration d’insectes ravageurs et de maladies », citant l’exemple de l’agrile du frêne qui a gravement touché la forêt urbaine du sud du Québec ces dernières années. inspq.qc.ca

De même, la hausse des températures accélère le cycle de vie de nombreux insectes : certaines espèces nuisibles peuvent désormais avoir plusieurs générations par an, ce qui intensifie les dégâts sur les plantes. ouranos.ca.

Enfin, la pollution urbaine peut interagir avec ces facteurs – un arbre affaibli par la pollution de l’air sera moins résistant face à un pathogène opportuniste.

Maladies des plantes urbaines en expansion avec le climat

Quelles sont les principales maladies émergentes ou en expansion observées en milieu urbain et favorisées par le réchauffement ?

Voici quelques exemples de maladies et ravageurs qui touchent de plus en plus les plantes de nos villes :

La chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) :

Cet insecte originaire du sud aime la chaleur. Ses larves urticantes prolifèrent désormais bien au-delà de leur aire habituelle. En Île-de-France, on voit apparaître des nids de chenilles processionnaires dans des pins alors qu’elles étaient historiquement plus au sud.

« À l’origine de leurs processions de plus en plus précoces : le dérèglement climatique et plus particulièrement les vagues de chaleur automnales », explique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) bfmtv.com.

En clair, les automnes anormalement doux permettent à ces chenilles de se développer plus tôt dans la saison. L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France alerte même : « À ce rythme, l’ensemble de l’Île-de-France sera probablement colonisé d’ici 5 ans » bfmtv.com.

En 2021, 84% de la région était déjà touchée par la processionnaire du pinbfmtv.com. Cette chenille défoliatrice affaiblit les pins urbains et présente en plus un danger sanitaire (ses poils sont très urticants).

Le réchauffement hivernal est le principal coupable : il augmente la survie des larves qui autrefois mouraient de froid, et leur permet de coloniser des régions jusqu’alors hostiles au cycle de l’insecte. encyclopedie-environnement.orgencyclopedie-environnement.org.

L’oïdium (ou blanc) des plantes :

Il s’agit d’une maladie fongique très commune, reconnaissable au feutrage blanc qui couvre les feuilles. Des recherches récentes indiquent que l’oïdium peut devenir plus fréquent en ville. Une étude réalisée à Saint-Louis (USA) a révélé que les plantes en plein cœur de la ville avaient significativement plus d’oïdium que les mêmes plantes en banlieue ou à la campagne. washu.edusource.washu.edu.

Les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi la ville favorise ce champignon : le microclimat urbain (températures de printemps plus élevées qui accélèrent la germination des spores, petites poches d’ombre propices au développement du champignon malgré la chaleur estivale) et le transport des spores par le vent ou la circulation pourraient jouer un rôle. washu.edu.

Ce qui est sûr, c’est que l’oïdium, pourtant freiné par les grosses chaleurs, trouve malgré tout des conditions idéales en ville pour proliférer sur les arbres d’alignement, les arbustes d’ornement et les potagers urbains. Il affaiblit les plantes en limitant la photosynthèse et en provoquant la chute prématurée des feuilles.

Le chancre coloré du platane (Ceratocystis platani) :

C’est l’une des maladies les plus redoutables pour les arbres urbains, en particulier les platanes d’ornement qui bordent nos avenues. Ce champignon invasif s’infiltre par les plaies du tronc ou des racines et provoque des « cankers » (nécroses) qui finissent par boucher les vaisseaux conducteurs de sève, entraînant la mort de l’arbre. Longtemps cantonnée à quelques foyers, cette maladie se diffuse de plus en plus dans les villes d’Europe du sud avec le réchauffement.

Les étés secs et chauds stressent les platanes et les rendent moins résistants, tandis que des épisodes de tempête peuvent blesser l’écorce et faciliter l’entrée du champignon. « En ville, se diffusent des champignons et maladies, y compris nouveaux, comme le chancre coloré du platane, qui attaque les racines, pénètre dans les vaisseaux et puis tue la plante », témoigne le chercheur Giorgio Vacchiano au sujet des arbres de Milanilgiorno.it.

Ce parasite mortel a par exemple ravagé les platanes du célèbre Canal du Midi en France. La lutte impose souvent l’abattage et l’incinération des arbres touchés, avec un impact paysager majeur en ville. Le changement climatique complique la donne, car un arbre affaibli par la sécheresse ou la pollution sera plus sensible à ce type de pathogène.

L’agrile du frêne (Agrilus planipennis) :

Ce petit coléoptère vert métallique, originaire d’Asie, est un ravageur invasif qui détruit les frênes en creusant des galeries sous l’écorce. En Amérique du Nord, il a décimé des millions de frênes et s’est récemment introduit en Europe.

Le climat plus chaud permet à l’agrile du frêne d’étendre son aire.

Au Québec, il a été détecté en 2008 et a proliféré dans la région de Montréal au point de menacer près du tiers des arbres du Mont-Royal (où les frênes représentent 25 à 30% des essences) lemontroyal.qc.ca.

Tous les frênes urbains sont vulnérables et, sans intervention, un frêne infesté meurt en 5 à 7 ans. Montréal a dû abattre des dizaines de milliers de frênes ces dernières années pour endiguer l’épidémie. Le réchauffement climatique accroît le risque, car il favorise la survie hivernale de l’insecte et pourrait lui permettre de compléter son cycle plus au nord qu’auparavant.

Les gestionnaires urbains canadiens notent qu’après des étés exceptionnellement chauds, la progression de l’insecte s’est accélérée. Ce ravageur illustre la menace que posent les espèces exotiques en contexte de changement climatique.

Autres exemples :

De nombreuses autres maladies ou ravageurs profitent du climat changeant. Le tigre du platane (Corythucha ciliata), un petit insecte piqueur, prolifère lors des étés chauds et jaunit le feuillage des platanes en ville.

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis), un papillon invasif, a détruit des buis jusque dans les parcs urbains, aidée par des hivers plus cléments.

Le feu bactérien (Erwinia amylovora), maladie grave des pommiers, poiriers et aubépines d’ornement, pourrait voir sa période d’activité s’allonger avec des printemps plus doux.

Même certaines maladies virales des plantes ornementales sont surveillées, car le stress climatique peut affaiblir les plantes et favoriser l’expression de virus auparavant latents. jardinsdefrance.org.

Ainsi, l’ensemble du diagnostic végétal en milieu urbain est à revoir : des pathogènes autrefois sans histoire peuvent devenir problématiques, tandis que de nouveaux venus font leur apparition sous nos latitudes.

Des exemples concrets dans plusieurs villes

Aucun milieu urbain n’est épargné, mais la nature des problèmes peut varier selon les régions.

Voici quelques cas concrets observés dans différentes villes du monde :

Paris et l’Île-de-France :

La capitale française a vu ces dernières années une invasion de chenilles processionnaires du pin. Comme mentionné plus haut, plus de 80% du territoire francilien est désormais colonisé du fait des hivers plus chauds. bfmtv.com.

Les parisiens découvrent au printemps des files de chenilles urticantes dans leurs jardins, ce qui était inimaginable il y a quelques décennies sous ce climat. Paris est également confrontée à des maladies fongiques classiques qui s’aggravent : par exemple l’oïdium sur les marronniers d’Inde ou les tilleuls, très répandu après des printemps humides suivis d’étés chauds. Autre fléau urbain bien connu : la mineuse du marronnier (un insecte dont les larves minent les feuilles de marronnier) n’est pas causée par le climat, mais le stress hydrique en été accélère la chute des feuilles déjà endommagées.

La Ville de Paris surveille aussi le chancre coloré : en 2020, un foyer de chancre du platane a été découvert dans le 15e arrondissement, entraînant l’abattage préventif de plusieurs platanes. Globalement, Paris mise sur la diversification des essences plantées pour éviter de revivre une catastrophe comme celle de la graphiose de l’orme dans les années 1970 (quand tous les ormes urbains ont disparu face à un champignon).

Malheureusement, le réchauffement rend certaines espèces autrefois bien adaptées (érable sycomore, bouleau verruqueux, etc.) plus difficiles à maintenir, car elles souffrent de sécheresse et deviennent la proie d’insectes xylophages. sous nos latitudes.

Montréal (Canada) :

La métropole québécoise affronte de front l’agrile du frêne, comme évoqué ci-dessus. Depuis son arrivée, cet insecte a forcé l’abattage de milliers d’arbres dans les rues et parcs de la ville. Montréal a adopté un Plan Climat incluant la plantation de 500 000 nouveaux arbres d’ici 2030 pour compenser les pertes montreal.camontreal.ca.

Outre l’agrile, Montréal voit ses étés devenir plus chauds et secs, ce qui affaiblit les érables argentés très communs (on constate davantage de branches mortes et de chancres sur ces arbres après les étés de canicule). En 2022, une sécheresse exceptionnelle a touché le Québec : à Montréal, de jeunes arbres récemment plantés n’ont pas survécu par manque d’arrosage.

La ville expérimente donc des essences plus résistantes à la sécheresse (chêne bicolor, févier d’Amérique, etc.). En parallèle, certaines maladies foliaires comme la tache goudronneuse de l’érable ont été plus virulentes après des printemps humides. Les gestionnaires montréalais notent enfin que le stress hivernal diminue (les épisodes de froid extrême sont plus courts), ce qui pourrait favoriser à l’avenir des insectes comme la spongieuse (Lymantria dispar) – un redoutable défoliateur – dans la région.

Milan et les villes d’Europe du Sud :

Les cités du sud de l’Europe sont en première ligne du changement climatique, avec des étés caniculaires éprouvants pour le végétal urbain. Milan a subi en 2022 une sécheresse historique combinée à des vagues de chaleur intenses : près de 4 000 arbres y ont péri durant cet été caniculaire, faute d’eau, et le bois de nombreux autres a été fragilisé. iodonna.it.

L’année suivante, en juillet 2023, une tempête violente a abattu des centaines d’arbres à Milan, dont beaucoup de platanes et d’ormes affaiblis. Les experts locaux s’interrogent : les essences traditionnelles plantées depuis deux siècles (comme le platane) sont-elles toujours adaptées au climat moderne ? Comme le note G. Vacchiano, cent ans n’est pas un âge problématique pour un arbre en temps normal, « mais en ville, avec toutes les pressions du changement climatique, cela peut le devenir ». ilgiorno.it.

Milan a donc commencé à remplacer certains platanes et ormes par des essences jugées plus robustes dans le contexte actuel : notamment le micocoulier (Celtis australis, appelé localement “bagolaro”), un arbre méditerranéen très tolérant à la sécheresse et au ventilgiorno.it. En matière de maladies, le chancre coloré du platane fait des ravages en Italie du Nord : plusieurs grandes villes lombardes ont dû abattre des alignements entiers de platanes infectés ces dernières années.

À Rome, c’est un insecte venu d’Extrême-Orient, la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), qui prolifère avec les automnes doux et menace l’équilibre écologique (elle transmet des champignons aux plantes et concurrence les coccinelles locales). Chaque région urbaine voit donc émerger ses “maladies climatiques” spécifiques, mais partout on observe le même facteur sous-jacent : la hausse des températures et le dérèglement du cycle de l’eau affaiblissent les plantes et profitent aux parasites.

Prévenir ou limiter les maladies des plantes urbaines : conseils pratiques

Face à ces constats préoccupants, que peuvent faire les particuliers et les collectivités pour protéger les plantes en ville et limiter l’impact des maladies ?

Voici quelques conseils pratiques à appliquer dans nos jardins, balcons et rues :

Choisir des espèces résilientes et diversifier le végétal :

Dans un contexte de climat changeant, il est judicieux de planter des essences adaptées aux nouvelles conditions. Préférez des variétés tolérantes à la chaleur et à la sécheresse si vos étés sont de plus en plus secs (par ex. l’albizia, le lagerstroemia ou certains chênes méditerranéens résistent bien au manque d’eau). Diversifiez les espèces au maximum : évitez de planter une seule essence d’arbre dans tout le quartier.

Une plus grande diversité végétale rend l’écosystème urbain moins vulnérable – un parasite ciblant une espèce fera moins de dégâts s’il trouve autour de lui d’autres essences non hôtes. inspq.qc.cainspq.qc.ca.

Par exemple, alterner platanes, tilleuls et micocouliers dans une avenue évitera de tout perdre en cas d’épidémie sur l’un d’eux.

De même, privilégiez autant que possible les espèces indigènes locales (elles hébergent la biodiversité et sont souvent bien acclimatées) et évitez les plantes exotiques invasives qui peuvent déséquilibrer le milieu. inspq.qc.ca.

Planter et entretenir intelligemment :

Que ce soit un arbre de rue ou une plante en pot sur votre balcon, quelques gestes peuvent faire la différence. Plantez au bon endroit en tenant compte des besoins de la plante (ensoleillement, type de sol, espace pour les racines) afin de réduire le stress. Par temps de canicule, arroser abondamment mais moins souvent vaut mieux que de petites aspersions quotidiennes : il faut encourager les racines à plonger en profondeur.

Arrosez de préférence tôt le matin ou le soir pour limiter l’évaporation. En période sèche, un paillage au pied des plantes aide à conserver l’humidité. Évitez les tailles ou blessures inutiles en pleine chaleur, car les plaies sont des portes d’entrée pour les maladies (et les coupes par temps sec cicatrisent mal). Sur pelouse, laissez l’herbe un peu plus haute en été pour garder le sol frais.

Pour les arbres urbains, les collectivités mettent en place des cavités d’arrosage et des cuvettes pour optimiser chaque goutte d’eau. Chaque automne, ramassez et évacuez les feuilles malades tombées au sol (par exemple si vos érables ont eu la maladie des taches noires) afin de réduire l’inoculum infectieux l’année suivante.

Surveiller et réagir vite :

La détection précoce est cruciale pour contrôler les maladies. Inspectez régulièrement vos plantes urbaines à la recherche de symptômes : taches suspectes sur les feuilles, dépérissement de branches, présence d’insectes ou de toiles, etc. Plus on intervient tôt, plus on a de chances de sauver la plante ou de limiter la propagation. Par exemple, si vous repérez dès janvier des cocons de chenilles processionnaires dans votre pin, faites-les enlever professionnellement avant l’éclosion (ne le faites pas vous-même sans protection adaptée, ces chenilles sont dangereuses).

De même, des pièges à phéromones ou des éco-pièges peuvent être installés préventivement pour certains insectes (il existe par exemple des colliers pièges pour capturer les chenilles processionnaires descendant le tronc). En cas de doute sur un symptôme, n’hésitez pas à solliciter un diagnostic phytosanitaire auprès d’un spécialiste (pépiniériste, service espace vert municipal, etc.).

Isoler une plante malade peut parfois éviter la contagion (utile pour les plantes en pot notamment). Enfin, limiter les apports d’engrais azotés à l’excès : un arbre qui pousse trop vite fait des tissus « tendres » plus attractifs pour les pucerons et cochenilles.

Favoriser la biodiversité auxiliaire :

En jardinage urbain écologique, on apprend à s’allier avec la nature. Encourager les prédateurs naturels des ravageurs peut aider à maintenir l’équilibre. Par exemple, planter des fleurs mellifères près de vos massifs attire les coccinelles, syrphes et autres insectes auxiliaires qui dévorent pucerons et cochenilles. Installer un nichoir à mésanges dans un parc peut aider à contrôler processionnaires et chenilles (les oiseaux en raffolent, même si ce ne sera jamais suffisant en cas de pullulation).

Une plus grande biodiversité urbaine (haies variées, prairie fleurie, etc.) crée un écosystème plus robuste face aux invasions d’un ravageur donné. De même, des sols vivants et riches en micro-organismes aident les plantes à mieux se défendre (certaines mycorhizes augmentent la résistance à la sécheresse et aux maladies du sol).

En appliquant ces bonnes pratiques, chacun peut contribuer à des plantes urbaines en meilleure santé, plus résistantes aux maladies, et donc à des villes plus vertes et agréables malgré le climat qui change.

Des outils numériques innovants pour diagnostiquer les maladies (VerdiVista, applications, etc.)

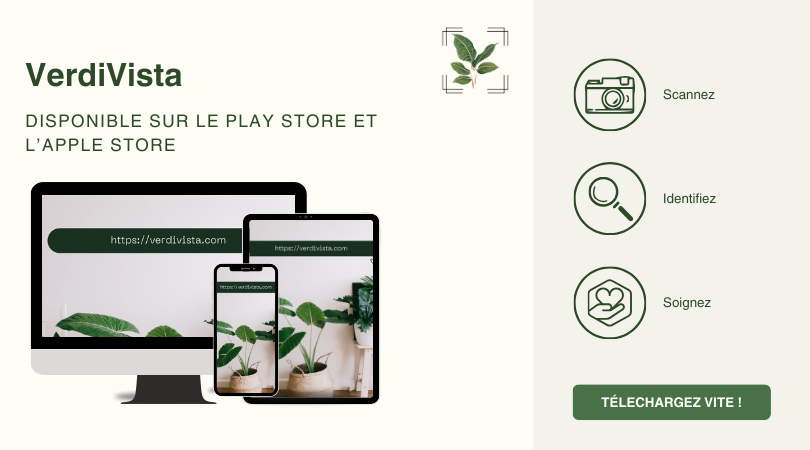

Enfin, il est intéressant de noter que le numérique vient désormais au secours des jardiniers urbains. Plusieurs applications et plateformes en ligne permettent d’identifier une maladie de plante à partir de photos ou de descriptions, et de recevoir des conseils de traitement.

Par exemple, l’application VerdiVista offre un diagnostic végétal assisté : en photographiant la feuille ou la fleur malade, l’utilisateur obtient en quelques secondes des suggestions de maladies possibles, leurs causes probables (champignon, insecte, carence…) et des recommandations de soins appropriés.

Ce type d’outil peut guider les particuliers qui se demandent « quelle est cette tache sur mon rosier ? » ou « pourquoi mon ficus perd-il ses feuilles ? » en leur fournissant un début de réponse fiable.

Des articles sont également disponibles pour vous aider comme : Changement d’Heure d’Été : Impact sur Vos Plantes et Conseils ; Top 10 des erreurs à éviter avec vos plantes d’intérieur🌿; Le Chat IA VerdiVista : Votre Assistant Plantes 24/7 ! 🌱…

En conclusion,

L’impact du réchauffement climatique sur les maladies des plantes en ville est déjà tangible et devrait s’accentuer dans les décennies à venir.

Les plantes urbaines, si importantes pour notre bien-être, subissent un stress accru qui les rend plus vulnérables aux pathogènes et parasites, anciens comme nouveaux.

Des chenilles processionnaires aux chancres des arbres, en passant par les scolytes et oïdiums, de multiples menaces pèsent sur le patrimoine vert de nos cités. Il est donc crucial d’adapter nos pratiques de gestion des espaces verts, de choisir des espèces mieux adaptées aux futurs climats urbains et d’impliquer les citoyens dans la surveillance et la préservation de la santé des plantes.

Des villes comme Paris, Montréal ou Milan ont commencé à agir : plan climat, plans de reboisement diversifié, suivi phytosanitaire renforcé, etc.

Protéger la santé des plantes urbaines, c’est aussi protéger la nôtre, car nos destins sont liés.

En cultivant des villes plus vertes et résilientes, nous atténuons les effets du dérèglement climatique tout en préservant un cadre de vie sain. Le défi est de taille, mais à l’échelle locale, chacun de nous peut contribuer à ce que nos compagnons végétaux urbains continuent de prospérer malgré le climat qui change, pour le bien de tous.